ビジネス環境が大きく変化している中、既存の改善活動だけでなく、抜本的な業務改革は必須だ。そうした中、改革に失敗してしまう企業には主に3つのパターンがあるとフュージョン代表の広兼氏は言う。

1.経営の方向性や改革の目的が明確になっていない。

トップは業務改革を進めようとしているが、社員に改革の目的・ゴールが伝わらず、トップが思う方向に改革が進まない。

2.業務改革の目的がいつの間にかシステム導入にすり替わっている。

ITはツールであり、システム導入するだけでは業務改革は達成できない。ところが、いつの間にかERP等のシステム導入が業務改革の目的にすり替わり、当初期待の改革効果は得られず、その原因はシステムにあるとの考えに行きつく。

3.社内に経験のある改革全体の推進役がいない。

改革を進める際、経験のある改革全体の推進役がいない状態で進めると、周囲の抵抗を受け、改革規模が小さくなったり、間違った方向へ改革を進めてしまう。

では、こうした失敗に陥ることなく、業務改革を成功させるにはどうすればいいのだろうか、広兼氏に話を聞いた。

1999年、経営視点および現場視点を重視したIT化支援を目的とした株式会社フュージョンを設立。現在は、業務およびシステムのコンサルティング、IT戦略立案、プロジェクト管理支援、企業のCIO補佐などを中心に活動を行う。

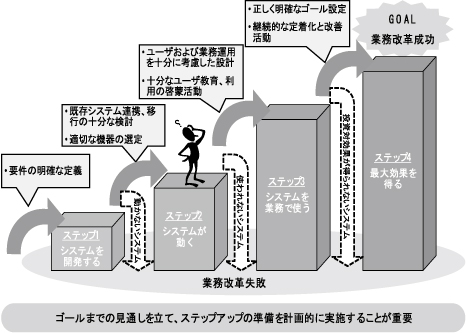

企業が業務改革をゴールに向け推進させるには3つのポイントを押さえることが必須です。

1.業務改革の目的・ゴールの明確化

業務改革の目的が不明確、またはすり替わることは、よくあります。当初、業務効率化が目的であったのに、いつの間にかシステム構築が目的にすり替わっていることは少なくありません。これを避けるためには、「なぜ改革するのか、何を改革するのか、どうなれば成功なのか」を明確化した上で文書化し、関係者間で共有することが必須です。

2.全体計画の策定

業務改革においてITの活用は欠かせませんが、ITはあくまで1つのツールです。同時にルール、組織、意識なども変えなければ、業務改革の目的を達成できない場合がほとんどです。たとえば、在庫削減を行うために、引当可能在庫数をリアルタイムで把握できる在庫管理システムが必要だとします。しかし、この在庫管理システムだけで在庫削減ができるわけではなく、受注登録や受注取消に関するルールを策定し、徹底しない限り、真の引当可能在庫数はわかりません。またルールを厳守する意識を社員が持たなければ意味がありません。システム導入だけでなく、業務を変える、意識を変える、などの業務改革のゴールまでに必要な作業やステップを洗い出し、詳細化および現実的な計画を策定することが必須です。

3.推進体制の強化

業務改革は今までの延長線上にゴールがあるわけではなく、ゴールまでには乗り越えるべき障害や課題が多くあり、平坦な道程ではありません。障害をいかに避け、課題をどのように乗り越えるかは、経験がないと難しいものです。たとえば、エベレストを登るときは現地のシェルパを必ず雇います。経験がない者だけで登るのは、勇気とかチャレンジではなく、単なる無謀です。つまり改革全体の推進役には十分な経験ある人材を任命すべきです。もし社内に適任者がいなければ、外部の業務改革経験者に協力を仰ぎ、推進体制を盤石にする必要があります。

上記3つのポイントは、実は特別なものではなく、プロジェクトマネジメントで重視すべき事項なのです。業務改革も1つのプロジェクトです。業務改革が失敗に陥ることなくゴールに向け推進させるには、プロジェクトマネジメントの知識が重要なのです。

業務改革を成功させるためのアクション

上記ポイントを押さえた上で、成功に向け業務改革を推進するには、2つのアクションが重要となります。

1つ目のアクションは経営トップの業務改革へのコミットメントです。経営トップが、社員の前で繰り返し改革の目的や必要性を訴えることが必要です。改革スタート時に1回言えば良いのではなく、繰り返し言うことが重要なのです。変化は、多くの社員にとってストレスです。できればやりたくないと思うのが普通です。

経営トップが繰り返し改革の必要性を説明することにより、「会社は本気で改革をしようとしているな。これはイヤだという気持ちは許されないな。ならば本気で考え、対応しなければ!」と、社員は考えるのです。

また伝えるメッセージの中に現場メリットをうたうことが大切です。業務改革や効率化は、人員削減を連想させ、現場の方にとって不安を感じやすいものです。業務改革が現場の方々にどのようなメリットをもたらすかを伝えることにより、関係者一同が改革成功に向け一丸となれるのです。

業務改革成功に向けた2つ目のアクションは、コーディネーションです。改革におけるコーディネーションには、作業のコーディネーションと利害関係者のコーディネーションの2つがあります。

改革に伴う作業を進めているうちに、全体感を失い、本来の目的とは合わない作業をしていることは、よくあることです。これを避けるために、各作業が改革の目的に沿った活動となっているか、全体として一貫性があるかを、適宜確認、コーディネーションすることが重要です。

改革の推進には多くの人が関与します。社員もいれば、SIerなどの社外の人もいます。残念ながら、皆が喜ぶような改革はなく、どこかに軋轢が生じたり、明らかに利害関係が一致しない場合もあります。業務改革の推進者は、全体最適となるように利害関係者のコーディネーションを行い、改革を推進することが求められます。

自社の経営資源に合った改革を

雑誌などで業務改革の成功事例が紹介されていますが、それをそのまま自社でも実行できると考えている方がいらっしゃいます。しかし、ゴールが同じで、進め方を同じにしても、同じように成功する保証は全くありません。それは、会社の風土や経営資源が異なるからです。

ある会社が半年でできたことでも、自社は1年かかるかもしれません。これは経営資源の1つである人材の意識が変わるのに時間がかかるからです。システム導入作業は、SEなどの人材を多く投入すれば時間を短縮することはできます。しかし人の意識が変わるのに要する時間は、会社の風土や人材に大きく依存するのです。社員の多くが新しいことへの取組みに慣れている会社と、社歴が長く自社独自のやり方を重視する会社とでは、改革のスピードや進め方は変えるべきです。このことを忘れ、自社を顧みず、他社成功事例を重視し過ぎた改革推進は、プロジェクトマネジメントに従い計画を立て、成功のためのアクションを取ったとしても、ゴールに辿りつけない可能性大です。

意識が変わると改革は自ずと進む

ここで当社が支援し業務改革に成功した物流会社A社の事例をご紹介します。

A社は取扱貨物毎に部門が分かれ、部門毎に利用するシステムが異なっていました。このため全社として非効率な業務が多く、また経営判断に必要な情報がシステムから算出できないという問題を抱えていました。

A社の方々にインタビューしたところ、自部門が扱う貨物は特殊であり、他部門とは業務のやり方が異なるため利用システムも違うとの回答でした。しかし具体的に何が他部門と違うか聞いても、明確な説明はありませんでした。

この調査結果をもとにA社責任者の方と検討を行った結果、A社が抱える問題はシステム刷新だけでは解決せず、業務を標準化する必要があるとの考えに行きつきました。またA社人材を考慮し、いきなりA社全体の標準業務策定に着手するのではなく、まずA社業務の標準化は可能であると、意識を変えて頂けるような取り組みを行いました。

具体的には、関係部署のリーダークラスの方に協力して頂き、各部の業務の役割・手順を共有化しました。その上で、皆で何が違い、何が同じかの議論を重ねました。やがて各リーダーに業務標準化の意識が芽生え、会社のために合理化しようとする合意形成ができました。

リーダーの意識が変わったことにより、その後の標準業務の策定、標準業務を支えるシステムの要件整理、業務ルールの策定等は予定通りに進めることができました。また全社最適の視点を皆が持ったことにより、新業務および新システムの短期定着と成果獲得を実現できました。さらに、標準化する意識が根付いたため、その後も自分たちで考え、自ら率先して業務改革や業務改善を進められるようになりました。

最近、業務改革はCIOの責任であると考える企業は少なくありません。IT関連組織は業務プロセスを全社横断的に把握、分析できる立場にあるというのが理由の1つです。しかしIT人材に限りがある企業では、自社要員だけで業務改革を進めることは、要員数および業務改革の経験という点で、難しいのではないでしょうか。

弊社では、IT人材でお困りの企業様向けに、お客様の立場で業務改革推進を支援する「CIOffice」というサービスを提供しています。プロジェクトマネジメントの経験者が、業務改革推進に必要なCIOの役割、IT関連人材の役割を補佐または担います。

システム構築を目的とせず、お客様の企業風土や経営資源に合わせた業務改革の道筋をお客様と共に描き、お客様が効果を実感されるその時まで支援致します。(終わり)