「お手本」となり始めた日立製作所

昨年10月にグローバル統一の管理職向け人事制度を導入し、これまでの企業イメージとは全く違う「トップダウン」で変革を進める日立製作所。「官僚的」とか、「のろい巨人」とかさえ言われていた日本を代表する企業である。いわば、日本的企業の代表のような印象もあったかと思う。

優秀な技術や人材は多く抱えているが、今一つ「グローバル」で戦える企業のイメージがない。伝統的な年功序列人事制度で支えられ、部門の声が重視されるボトムアップの企業・・などなど、いわゆるかつての日本の製造業の成功を支えている要素を全て持っていると思われていた。

しかし、最近のメディアでの注目にも見られるように、急激な業績の回復と、その積極的なグローバル戦略は、グローバルでの競争力を付けたい日本企業にとっては、「お手本」にもなりうる企業となっている。

危機感を全社員で共有

何が日立の変革を大きく進めたのだろうか。

2008年のリーマンショックで、日本製造業始まって以来の大赤字を出した後、事業再編といった経営的判断のみならず、月1回の全社員帰休なども実施したという。「迷っている時間などない」という危機感が、全社員に共有され、帰休日を利用した様々な自主活動も起ったと聞く。

変革の難しさ

「組織変革」、「イノベーション」は、リーマンショック以前からも言われていたことであり、もちろん多くの企業でも、常なるテーマとなっている。

企業の企画部門や、人事部門などの話を聞くと、「変わらなければならないということは認識されているなんですが・・・」「xxxがだめなことはわかってけれど、抵抗が大きいから、うちでは難しい。」とか「xxxxという組織開発の方法が良いと聞く」とか、様々な「取り組み」が実施されている企業も多い。

風土を変えるトップの「本気度」を示す

「組織変革」が進む企業と、なかなか進まない企業の違いはなんだろうか。

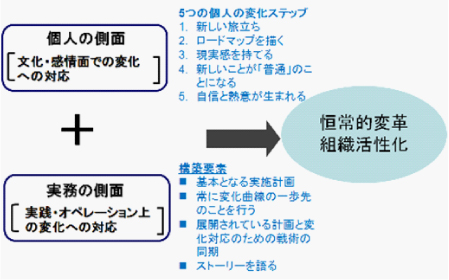

やはり、コッターの言うように、まずは「危機感の共有」。そして、それをすべての人が「自分事」として取り組む連帯感の醸成と言った基本的な段階をしっかり経なければ、変革は難しいという例かもしれない。「トップ」の変革に対するコミットメントと本気度が従業員に伝わるかどうか。

「変革」には痛みが伴うし、大きな組織、歴史のある組織になればなるほど「抵抗」は大きいだろう。価値観の共有を促すリーダーシップ、制度設計や運用・そして教育といった個人への働きかけといったことを同時に行うことが重要ということかもしれない。

特に、「風土」(社員個々が「常識」と考える意識や行動パターンから生まれる目には見えない企業の体質)として根付いてしまっていることが、「いろいろやっても、またそのうち辞めるさ」「今だけ過ごせばまたどうにかなる」というような状態である場合、変革の推進に対する大きな抵抗には、厳しい対処も辞さないというような、トップの「本気度」を示すことが重要になるのではないだろうか。